‘노예담보대출’과 1837년 금융위기: 노예제와 미국 자본주의의 발전

<노예 12년>이라는 영화를 보신 적이 있나요? 이 영화는 뉴욕에서 바이올린을 연주하던 자유인 솔로몬 노섭이 납치를 당해 미국 남부로 끌려가게 되면서 시작합니다. 솔로몬은 노예가 되어 한 면화 농장에서 일하게 되는데, 그 와중에 한 감독관의 미움을 받습니다. 감독관은 친구들을 불러모아 농장주(베네딕트 컴버배치 분) 몰래 그를 목매달아 죽이려 하죠.

최초의 글로벌 산업은 무엇일까?: 19세기 면산업의 성장

문익점이 원나라에서 목화씨를 들여온 1300년대 말, 면화는 이미 세계 각지에서 재배되고 있었습니다. 인도, 중국, 남아메리카, 인도네시아, 서아프리카 등 온 세계의 농민들이 면화를 활용해 실을 잣고 면을 짰죠. 밤이나 농한기에는 특별히 할 일이 없었던 농민들에게 여유 시간을 활용해 실을 뽑거나 면직물을 짜는 일은 중요한 소일거리가 되어주었습니다. 면직물의 생산량이 계속해서 증가하면서 사람들은

“미래를 믿고 투자하라”: 산업혁명과 자본주의의 부상

2008년 금융위기와 코로나바이러스처럼 예외적인 위기가 닥쳤을 때 사람들은 “경제성장률이 마이너스가 될지도 모른다”고 우려합니다. 이 말을 뒤집으면, 일반적인 상황에서는 경제가 조금이라도 성장할 것이라고 믿는다는 뜻이 됩니다. 하지만 인류가 이러한 믿음을 갖게 된지는 얼마 되지 않았습니다. 바로 이 믿음이야말로 자본주의 체제 아래의 경제가 그 이전의 경제와 분명하게 구별되는 지점입니다. 18세기 말까지만

자유주의, 내셔널리즘, 국민국가의 부상

유럽은 반동의 시대에 접어들었지만, 프랑스 혁명의 유산은 사라지지 않았습니다. 참정권 확대를 요구하는 자유주의와 인민의 자치를 주장하는 내셔널리즘이 온 유럽에 퍼졌던 것이죠. 빈 체제는 언론 검열이나 군대를 통해 수시로 이러한 요구를 억압했습니다. 결국 19세기 전반에 걸쳐 크고 작은 혁명과 정치적 혼란이 계속되었습니다. 자유주의는 지배세력의 개입에 맞서 정치-종교-경제적 자유를 표방하면서 출현한 역사적

혁명과 유럽의 보수반화

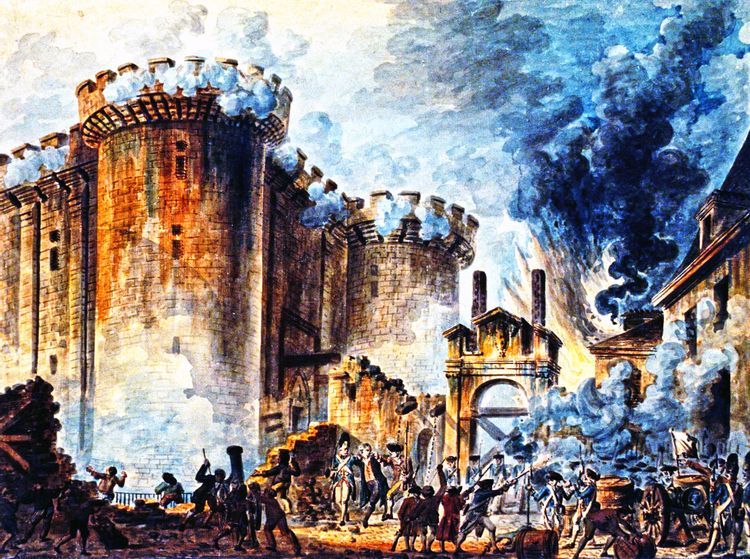

프랑스인들이 구체제를 무너뜨리는 모습은 다른 유럽 국가의 혁명 세력에게 큰 자극이 되었습니다. 하지만 그 모습을 지켜보며 위기감을 느끼는 사람도 많았습니다. 특히 유럽의 권력층과 보수주의자들에게 프랑스 혁명은 구체제의 문화적-도덕적 토대를 침식하는 중대한 도전이었습니다. 에드먼드 버크는 혁명에 맞서 구체제를 옹호하는 최초의 지적 결과물을 제시했습니다. 프랑스 혁명 초기에 출판된 <프랑스 혁명에 관한

혁명의 시작

과학혁명에서 계몽주의로 이어지는 지적인 혁신은 이전의 유럽인들이 당연하게 여겼던 것들에 의문을 던졌습니다. 경험적으로 증명되지 않은 모든 것들이 흔들렸습니다. 교회의 교리, 그리고 왕의 권력이 신으로부터 내려온다는 왕권신수설 등이 대표적이었죠. 계몽주의 시대의 정치사상은 정치권력이 신이 아니라 이성의 힘을 지닌 인간으로부터 나온다는 점을 명확히 했습니다. 다른 한편에서는 민중에게 큰 부담을 안기는 사회경제적 상황이

신이 아니라 이성으로 : 계몽주의

지난 시간에는 과학혁명이 한창 진행되던 17세기에도 지식의 근원이 신에 있다는 믿음이 여전히 강했다는 것을 배웠습니다. 그러면 언제부터 지식이 ‘인간이 이성의 힘으로 만들어낸 결과물’로 받아들여졌을까요? 이 질문에 대한 답을 찾기에 좋은 자료가 있습니다. 르네상스 이후로 쏟아지는 새로운 지식들을 마주했던 유럽의 엘리트들은 지식을 분류하는 체계에 대해 고민했습니다. 이들의 소일거리 중 하나가

성과 합리의 발견: 17세기 과학혁명

‘눈먼 시계공’이라는 말을 들어보셨나요? 오늘날 과학자들이 창조설을 비판할 때 자주 사용하는 표현이죠. 자연을 정말로 신이 설계했다면 그 신은 눈이 멀어 있을 거라는 일종의 비꼼입니다. 이 정도까지는 아니더라도 대부분의 과학자들은 종교와 과학을 엄밀하게 분리합니다. 그런데 가끔은 이러한 확신이 과학의 역사에 대한 잘못된 인식을 가져옵니다. 예컨대 코페르니쿠스와 갈릴레오 등 당대의 자연철학자들이

재정과 군사의 결합: 근대 국가의 탄생

누구에게나 어린 시절 지구본을 돌려가며 세계에 어떤 나라들이 있는지 살펴본 경험이 있을 겁니다. 북반구의 한 켠에 위치한 유럽 대륙에는 프랑스, 영국, 독일, 네덜란드, 스페인, 이탈리아라고 적힌 글자 아래 서로 구분되는 색으로 칠해진 지역이 오밀조밀 붙어 있었죠. 이처럼 우리에게는 세계를 인식할 때 ‘국가’ 단위로 인식하는 오랜 습관이 있습니다. 하지만 지난 시간에

원전으로의 복귀: 르네상스와 종교개혁

고등학교에 다닐 무렵 저는 ‘법과정치’ 과목을 좋아했습니다. 하지만 교과서에 나오는 무수한 사상가들의 원전을 직접 읽어볼 생각은 못했습니다. 수능 위주의 입시에서 원전을 읽는 건 큰 도움이 안 됐죠. 대학에 와 마키아벨리의 <군주론>이나 토머스 모어의 <유토피아> 같은 책을 처음으로 읽으면서 교과서에 정리되어 있는 몇 줄로 이들의 사상을