초기 르네상스에 마사초와 도나텔로, 보티첼리가 있었다면 전성기 르네상스에는 레오나르도와 미켈란젤로, 라파엘로가 있었습니다.

우선 레오나르도 다빈치는 르네상스형 인간, 즉 다방면으로 재능과 지혜를 갖춘 이의 전형으로 일컬어지는 인물입니다. 여러 걸작을 남긴 것과 더불어 30구 이상의 시체를 해부해 인체의 모습을 관찰하기도 했으며, 운하와 중앙 난방 시설을 설계했으며, 인쇄기와 망원경, 휴대용 폭탄 등을 발명하기도 했습니다. 심지어 그의 남겨진 글 가운데에는 ‘태양은 움직이지 않는다’는 말이 있는데요. 이는 훗날에야 정설로 받아들여질 지동설을 예견한 것이었죠. 그는 다재다능함과 더불어 잘생긴 외모와 당당한 체격으로도 유명했습니다. 동시대인들은 “레오나르도의 매력은 아무리 과장해도 지나침이 없다”며 그를 칭송할 정도였죠.

그는 75살의 나이로 사망할 때까지 20여 개의 작품만을 완성했습니다. 이유는 역설적이게도 그의 다재다능함 때문이었는데요. 가진 재능만큼 관심사도 다양했던 탓에 작품에 착수해 놓곤 다른 일을 찾아 떠나버리기 일쑤였던 겁니다. 주문 받은 제단화를 그리다가 갑자기 조수의 움직임을 관찰한다며 아드리아 해로 떠난다거나, 대형 기마상을 만들던 도중 갑자기 신형 대포를 개발하는 식이었습니다. 어찌나 변덕이 심했는지 당시 그를 옆에서 지켜본 어느 사제는 “레오나르도는 붓을 쥐고 있을 틈조차 없다”고 비꼬았을 정도였죠.

하지만 그의 예술적 역량은 아무리 말해도 부족함이 없을 정도였습니다. 특히 그는 북유럽 화가들의 유화 기법을 받아들여 자신의 것으로 완성시켰는데요. 윤곽선을 강조하던 당대 화가들과 달리, 유약을 겹겹이 칠해 마치 인물이 그림자 속으로 사라져가는 것 같은 인상을 주는 스푸마토(Sfumato) 기법을 완성시키기도 했죠. 이러한 기법으로 만들어진 대표적인 그림이 바로 저 유명한 ‘모나리자’입니다.

‘최후의 만찬’ 역시 빼놓을 수 없는 작품입니다. 전통적으로 최후의 만찬을 그릴 때는 예수가 성찬을 나눠주고 있으며, 제자들은 나란히 앉아 있고, 유다는 떨어져 있는 것이 일반적인 방식이었습니다. 하지만 레오나르도는 예수가 그의 제자 중 한 명이 자신을 배반할 것이라고 말하자 제자들이 놀라서 그게 자신인지 되묻는 장면을 그렸습니다. 이로 인해 보다 다양하고 역동적인 제스처와 표정을 지닌 그림이 완성될 수 있었던 것이죠.

우리가 두 번째로 살펴볼 인물인 미켈란젤로 부오나로티는 레오나르도와 상당히 대조적인 인물이었습니다. 키가 크거나 잘생기지도 않았고, 성격마저 무뚝뚝했죠. 젊은 시절, 동료의 주먹에 맞아 콧등이 주저 앉기까지 했는데요. 하지만 그의 실력만큼은 진짜였습니다. 예술가가 천대받던 시대이었음에도 숭배자들로부터 ‘신성한 사람’이라고 불렸을 정도이니 말이죠.

그는 스스로를 화가가 아닌 조각가라고 여겼습니다. 그는 모든 예술 중 조각가가 신과 가장 가깝다고 생각했는데요. 왜냐하면 마치 신이 흙에서 생명을 빚어내듯 조각가는 돌에서 아름다움을 창조해낸다고 생각했기 때문이죠. 실수한 부분이 있으면 다른 부분에서 조각을 떼어내 적당히 맞춰 눈가림하던 다른 조각가들과 달리, 그는 언제나 한 덩어리 그대로 조각을 완성했습니다. 그에게 조각이란 ‘대리석 안에 갇혀있는 인물을 해방시키는 것’이었기 때문이죠.

그는 23살이 되던 해 그리스도의 죽음을 애도한다는 의미의 ‘피에타’로 명성을 얻게 됩니다. 이 작품의 그가 작품에 자신의 이름을 새겨 넣은 유일한 예인데요. 이는 그가 작품을 처음 선보였을 당시 사람들이 이처럼 훌륭한 작품을 겨우 23살의 풋내기 조각가가 만들었다는 사실을 좀처럼 믿지 않았기 때문이었죠. 십자가에 매달렸다가 내려진 예수를 성모마리아가 안고 있는 모습을 형상화한 이 작품은 정교하고 섬세한 묘사와 더불어 해부학적으로도 정확한 묘사를 보여주고 있습니다. 성모마리아의 평온한 표정 역시 감탄을 자아내는 요소 중 하나죠.

그렇다고 해서 그가 화가로서의 재능이 부족했던 것도 아니었습니다. 미식 축구장보다 1.5배나 넓은 크기에 그려진 시스티나 성당의 천장화는 인류의 탄생과 죽음을 표현하는 340여 개의 인물상들로 가득차 있습니다. 심지어 그는 제자를 두지도, 자신이 작업하는 모습을 남에게 보여주지도 않았는데요. 이러한 대작을 혼자서 4년만에 완성해냈다는 사실만으로도 이 작업에 대한 그의 열정을 보여주기에 부족함이 없습니다.

그리고 천장화가 완성되고 29년이 지난 뒤, 그는 같은 성당의 제단 벽에 프레스코화인 ‘최후의 심판’을 그렸습니다. 이 그림에서 예수는 엄정한 심판자의 모습을 하고 있는데요. 완성작을 본 교황은 무릎을 꿇고 “주여, 내 죄를 용서하소서!”라고 외쳤다고 하죠.

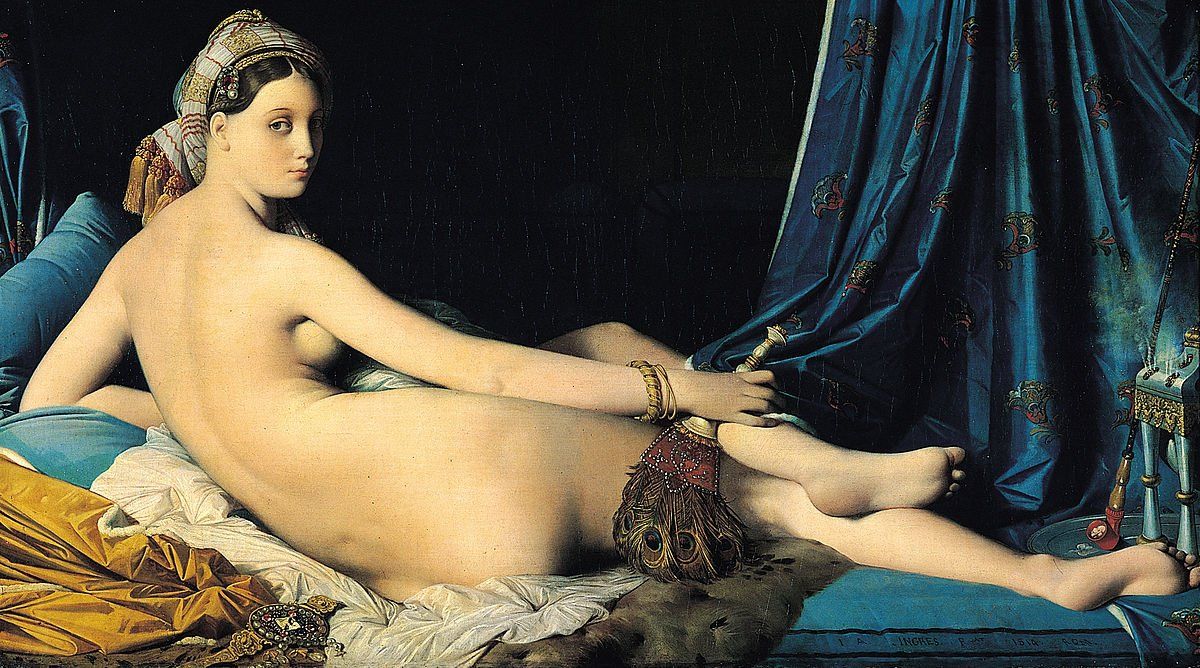

앞선 두 사람이 존경과 찬탄의 대상이었다면, 대중들에게 가장 인기가 있는 것은 라파엘로 산치오였습니다. 라파엘로의 작품은 그만큼 많은 이들의 사랑을 받았는데요. 품위있고도 극적인 묘사를 잘 해내는 것은 물론, 화면 전체에 균형 잡힌 안정감과 형태미를 보여주는데 탁월한 재능을 보였기 때문이었습니다. 인문학적 도상들을 적절히 활용해 종교적인 주제를 심화시키는 것 역시 그의 특기였죠.

다루기 까다로운 레오나르도, 미켈란젤로와 달리, 사교적인 성격을 갖췄다는 것도 그의 장점이었습니다. 부드러운 성품 덕에 레오나르도에게선 피라미드 구도와 함께 빛과 그림자를 이용해서 인물의 조형성을 강조하는 키아로스쿠로 기법을, 미켈라젤로에게선 우람하고 역동적인 인물형과 균형감을 표현하는 콘트라포스토 동작을 배워 자신의 작품에 응용할 수 있었던 것이죠. 교황을 비롯한 고관대작들과도 좋은 관계를 유지해 끊임 없이 다양한 분야의 작품 요청을 받을 수도 있었습니다. 물론 라파엘로가 그들을 만족시킨 것은 두말할 필요가 없었죠.

그는 37살이 되던 해 자신의 생일날에 요절했습니다. 워낙 호색한이었던 탓에 얻게 된 열병이 사인이었죠. 그의 묘비명엔 다음과 같은 글이 적혔습니다. ‘이곳은 살아 생전 어머니 자연이 그에게 정복될까 두려워 떨게 한 라파엘로의 무덤이다. 이제 그가 죽었으니 그와 함께 자연 또한 죽을까 두려워하노라.’